L’UNESCO

vient de classer les tablettes de bois de la pagode Vĩnh Nghiêm, dans la

province de Bac Giang, au patrimoine documentaire de la région Asie-Pacifique.

Ces tablettes succèdent ainsi à celles de la dynastie des Nguyen et aux stèles

en pierre du temple de la Littérature à Hanoï. Il s’agit d’ailleurs des uniques

planches xylographiques du canon Truc Lam, la secte zen la plus représentative

du bouddhisme vietnamien. La plus vieille daterait du XIIIe siècle et la plus

récente, pas plus tard que du début du XXe siècle.

La

pagode Vĩnh Nghiêm a été construite au XIe siècle, sous la dynastie des Ly.

Au XIIIe siècle, sous la dynastie des Tran, les trois fondateurs de la secte

zen Truc Lam, à savoir Tran Nhan Tong, Phap Loa et Huyen Quang, l’ont élargie

pour en faire un lieu de formation de bonzes. Les architectures qui subsistent

encore à nos jours remontent aux dynasties des Le et des Nguyen, soit entre le

XVe et le début du XXe siècle. Les objets antiques conservés dans la pagode

sont d’une diversité exceptionnelle : une bonne centaine de statues de

Bouddha, une reproduction de la grotte Huong Tich, une énorme cloche, un

ensemble de 7 stèles en pierre, et bien sûr, ces fameuses tablettes de bois

servant à l’impression des canons bouddhiques, les plus importants du Vietnam.

Le vénérable Thích Thanh Vịnh, vice-gérant de la pagode Vĩnh Nghiêm nous a

confié : « En tant que centre de formation bouddhiste sous la

dynastie des Tran, la pagode Vĩnh Nghiêm s’est livrée très tôt à la

xylographie, dès le début du XVe siècle. Elle conserve d’ailleurs plus de

3000 planches servant à l’impression du canon, de la loi et de la théorie

bouddhiques. Ces planches sont disposées sur 7 étals. Leur valeur réside non

seulement dans leur contenu, mais aussi dans l’art xylographique des dynasties

des Tran, Le et Nguyen. C’est un art sophistiqué qui demande beaucoup de

travail. »

La

pagode Vĩnh Nghiêm a été construite au XIe siècle, sous la dynastie des Ly.

Au XIIIe siècle, sous la dynastie des Tran, les trois fondateurs de la secte

zen Truc Lam, à savoir Tran Nhan Tong, Phap Loa et Huyen Quang, l’ont élargie

pour en faire un lieu de formation de bonzes. Les architectures qui subsistent

encore à nos jours remontent aux dynasties des Le et des Nguyen, soit entre le

XVe et le début du XXe siècle. Les objets antiques conservés dans la pagode

sont d’une diversité exceptionnelle : une bonne centaine de statues de

Bouddha, une reproduction de la grotte Huong Tich, une énorme cloche, un

ensemble de 7 stèles en pierre, et bien sûr, ces fameuses tablettes de bois

servant à l’impression des canons bouddhiques, les plus importants du Vietnam.

Le vénérable Thích Thanh Vịnh, vice-gérant de la pagode Vĩnh Nghiêm nous a

confié : « En tant que centre de formation bouddhiste sous la

dynastie des Tran, la pagode Vĩnh Nghiêm s’est livrée très tôt à la

xylographie, dès le début du XVe siècle. Elle conserve d’ailleurs plus de

3000 planches servant à l’impression du canon, de la loi et de la théorie

bouddhiques. Ces planches sont disposées sur 7 étals. Leur valeur réside non

seulement dans leur contenu, mais aussi dans l’art xylographique des dynasties

des Tran, Le et Nguyen. C’est un art sophistiqué qui demande beaucoup de

travail. »

Ces

plus de 3000 tablettes de bois reproduisent 34 livres propageant l’esprit du

bouddhisme du Grand Véhicule, tel qu’il est perçu par les trois fondateurs de

la secte zen Truc Lam, et qu’on peut résumer par une intégration de Bouddha

dans la vie quotidienne. Cette philosophie encourage l’autonomie et la

confiance en soi-même. Elle conseille à ses adeptes de ne pas compter sur les

forces divines, d’être optimistes dans la vie quotidienne et de respecter la

loi de la nature. La naissance de la secte zen Truc Lam, au XIIIe siècle, a

marqué le début d’une vietnamisation du bouddhisme importé d’Inde et de Chine.

Et il faut savoir que les tablettes de bois conservées dans la pagode Vĩnh

Nghiêm sont les seules planches servant à imprimer le canon Truc Lam qui

existent encore aujourd’hui. C’est d’ailleurs pour cette unicité qu’elles ont

été classées par l’UNESCO au patrimoine documentaire. Selon Trần Văn Lạng,

directeur du musée de Bac Giang, les grandes lignes de la secte zen Truc Lam se

trouvent dans les planches reproduisant « le journal d’Yên Tu »,

datant de la fin du XVIe siècle: « Certaines autres pagodes comme

Bổ Đà ou Vân Hà conservent aussi des tablettes de bois, mais ces tablettes ne

contiennent que le canon bouddhique, et pas du tout ce livre. Or, la secte zen

Truc Lam avait son propre dogme qui devait être propagé dans la société par le

biais des livres. Les fondateurs de la secte se sont inspirés des canons indien

et chinois pour créer leur propre courant religieux en y ajoutant l’identité

vietnamienne. Tran Nhan Tong a dit : « pour devenir un bouddha, il

faut d’abord savoir se maîtriser soi-même » ou encore : pour

atteindre l’éveil, on peut rester chez soi sans aller en haute montagne, dans

une pagode ou dans un institut zen. »

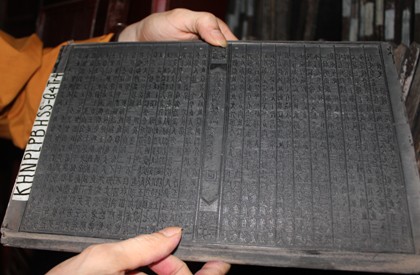

Les

tablettes de Vĩnh Nghiêm sont faites avec du bois de plaqueminier qui provient

tout simplement du jardin de la pagode. Ce bois correspond parfaitement à la

gravure. Il est à la fois doux mais résistant, facile à graver mais solide, et

surtout, il gauchit peu. Les gravures contiennent des idéogrammes chinois ou

sino-vietnamiens à l’envers, sortes de négatif, et parfois des motifs de

décoration d’une harmonie remarquable. Les planches qui subsistent encore de

nos jours sont toutes couvertes d’une épaisse couche d’encre noire luisante,

profondément intégrée dans les fibres du bois, témoignant du nombre

incalculable d’impressions auxquelles elles ont servi. Les idéogrammes sont

d’un style épuré, leur beauté simple a résisté aux affres du temps. A voir ces planches

vieilles de plusieurs centaines d’années, on ne peut s’empêcher d’éprouver une

grande admiration pour le talent, la patience et le dévouement de ceux qui les

ont créées. Et ce n’est certainement pas Nguyễn Văn Phong, chercheur en

idéogrammes chinois et sino-vietnamiens de formation, et directeur adjoint du

musée de Bac Giang qui nous fera changer d’avis : « Au Vietnam,

rares étaient les corporations qui pratiquaient ce métier de xylographes. La

plus connue était celle de Hai Duong. A la pagode Vĩnh Nghiêm, nous avons

trouvé des planches où, sur une superficie d’un cm2 seulement, l’artisan avait

gravé 4 à 5 idéogrammes qui contiennent jusqu’à 20 traits chacun, pour certains

d’entre eux. A l’époque, pour pouvoir pratiquer ce métier, il fallait être à la

fois dévoué et instruit. Chaque corporation comprenait de nombreux artisans,

mais toutes les planches qu’ils ont produites étaient impeccables, ce qui

prouve leur savoir-faire et leur sens des responsabilités. »

A

noter aussi que pour achever une planche, un artisan qualifié et instruit de

l’époque devait passer au moins 2 mois. Le canon Hoa Nghiêm par exemple, qui

comprend 200 planches achevées en 1884, a coûté plus de 70 ans de travail. Les

xylographes de la pagode Vĩnh Nghiêm étaient réputés pour leur perfectionnisme:

il suffisait que 2 ou 3 idéogrammes présentent de petits défauts pour jeter

toute la planche. A recommencer à zéro. On raconte d’ailleurs que certains

artisans n’ont pas pu finir la gravure d’un canon avant de mourir, et que

certains canons ont nécessité le travail de plus de 3 générations. Chaque

planche est une œuvre artistique sophistiquée, et les plus de 3000 tablettes de

bois, héritées et conservées par 59 générations de gérants de la pagode Vĩnh

Nghiêm sont autant d’archives précieuses pour qui serait intéressé par la

xylographie vietnamienne sous les dynasties des Le et des Nguyen.