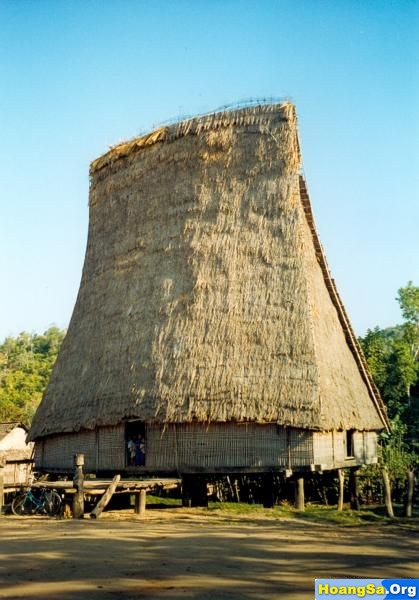

C’est

au nord des Hauts-plateaux du Tây Nguyên que nous nous rendons aujourd’hui pour

découvrir les rongs, ces fameuses maisons communales des ethnies Jarai, Banar

ou Sedang.

Les rongs sont le théâtre des évènements importants de la vie d’un

village. C’est là que les patriarches tiennent conseil, là que sont célébrés

les rites traditionnels, là que les artisans transmettent leur

savoir-faire aux jeunes générations. Allons donc voir d’un peu plus près à quoi

ressemble un rong : ce sera dans la province de Kontum, chez les Banar.

Les rongs sont le théâtre des évènements importants de la vie d’un

village. C’est là que les patriarches tiennent conseil, là que sont célébrés

les rites traditionnels, là que les artisans transmettent leur

savoir-faire aux jeunes générations. Allons donc voir d’un peu plus près à quoi

ressemble un rong : ce sera dans la province de Kontum, chez les Banar.

Le rong est souvent édifié immédiatement après la

fondation du village. Toute la communauté participe au labeur : les uns vont

couper de hautes herbes pendant que les autres abattent des bambous… Les

vieillards sont bien sûr dispensés des travaux de force. C’est par contre à

eux, étant donnée l’expérience qui est la leur, qu’il revient de choisir le

terrain, ce qui n’est pas une mince affaire, si l’on en juge par le temps

qu’ils y passent. Idéalement, le rong se situe sur un léger promontoire, à un

emplacement assez aéré en été et plutôt tiède en saison des pluies. Mais surtout,

il doit occuper une place centrale dans le village, sa toiture devant être

visible de tous.

La durée des travaux est proportionnelle à la taille

de l’édifice. Certains rongs sont achevés au bout de quelques mois seulement,

d’autres peuvent demander jusqu’à un an de labeur. C’est le cas de celui du

village de Kơ Bơng, un village rattaché à la commune de Dak Rơ Wa, dont les

dimensions sont imposantes : 16 mètres de hauteur pour 14 mètres de longueur et

5 mètres de largeur. A Jun, l’un des patriarches du village en question, nous

raconte : “La maison communale de notre village a été édifiée en 2002. Elle

a été construite par tous les villageois. Les tâches ont été réparties

entre plusieurs groupes de 30 personnes, environ. Il y a ceux qui devaient

couper les hautes herbes pour les faire sécher, ceux qui devaient couper du

bois ou du bambou… En tout, il nous a fallu une année de

travaux.”

Le rong est non seulement l’endroit où se déroulent

les rites traditionnels et les fêtes, mais aussi une sorte d’espace plus ou

moins sacré qui réunit l’ensemble de la communauté villageoise. A Nhôn, 83 ans,

l’un des patriarches du village de Kon Sơ Lam, indique : “Ces maisons sont

le lieu où les patriarches se réunissent avec les représentants des villageois

pour tenir conseil. Elles existent depuis très longtemps. Leur taille dépend de

l’envergure de chaque village.”

Au fil du temps et surtout des mutations nées de

l’urbanisation galopante et des bouleversements sociaux de ces dernières

années, certains rongs sont tombés à l’abandon. Heureusement, les autorités

locales, conscientes de l’importance patrimoniaux de ces maisons, ont pris les

mesures adéquates pour en assurer la préservation. Dans la province de Kontum,

le comité du Parti a même adopté une résolution grâce à laquelle presque tous

les rongs ont pu retrouver leur éclat original.

En dehors des fonctions qui lui sont

traditionnellement dévolues, les rongs se prêtent désormais à de nouvelles

nécessités, plus en rapport avec l’époque qui est la nôtre. Chez les Banar de

Kontum, tous les lundis matins, c’est dans les rongs que sont levées les

couleurs. A Banh, chef du village de Kon Klor, un village rattaché à la commune

de Dak Ro Wa, nous fait savoir : “Le lundi matin, je profite de la

cérémonie du lever des couleurs au rong pour dresser le bilan des travaux de la

semaine précédente et la liste des tâches à accomplir dans le courant de la

semaine qui commence. C’est aussi au rong qu’ont lieu les campagnes de

vaccination. En général, les gens sont nombreux à venir au rong : tout ce qui

s’y passe concerne leur vie quotidienne.”

Les rongs des hauts plateaux du Tây Nguyên

constituent donc une particularité culturelle des ethnies de la région. Les

préserver, c’est préserver le coeur-même des villages, l’endroit où sont

gardées les vieilles légendes. Grâce à leurs rongs, les villageois ont un

repère dans leur vie spirituelle : tout en restant profondément attachés à

leurs traditions ancestrales, ils peuvent ainsi vivre pleinement le temps

présent.